お客さまのご希望は子供たちの日よけでした。環境は南向き、直射日光が直接家の中まで入り込むようです。ご近所の子供たちも集まって遊ぶ、そのためのご要望です。

南向きのお庭は植物や畑まであって、とても素敵な環境です。しかし真夏の直射日光はとても厳しいものがあります。

皆さんも家を建てる時、日当たりが良い場所や窓の向きをお考えになるのではないでしょうか?しかし近年、真夏の気温は平均37℃を越え、体温より暑い日々が続く時代になっています。住宅の在り方も変わっていかないとなりませんし、お庭のデザインも変化し続けていきます。

もくじ

パーゴラとは?

そもそも日除けのための棚を”パーゴラ”と呼んで良いのか?

『pergola』イタリア語からきており、そもそもの意味は”ブドウ棚”である。それが棚を示す言葉となり、今ではつる性の植物を這わせるもの、日陰棚、などの意味として使われている。

ということは”日除けパーゴラ”と言いきって良いってことですね!きっと昔からそうやって使われてきた歴史があるのでしょう。

お問合せ、ご希望!

お客様からご依頼をいただき、お庭を拝見したときウッドデッキは既にありました。材木は最近出回っている、価格を抑えたハードウッド”アンジェリーナ”という種類でした。建材として専用に加工されたメーカーの商品でした。

このウッドデッキがつくられて約2年が経った今、材木がどんな状態なのか合わせてご紹介したいと思います。そこで新しい発見もありましたが、それは後ほど。

ご希望の”日よけ”

南向きの住宅、目の前は小さな公園で日差しを遮るものは無い。一年中部屋の中まで、強い日差しが入り込む環境。夏はそうだけど、冬は?日光が当たることで温かいからいいんじゃないの?そうですね、冬は直射日光が欲しい!

しかし!今の時代の真夏は、とにかく痛いほど熱い!光熱費もバカにならない!子供たちがウッドデッキの上や、南向きの部屋で遊んでいても、とにかく暑くて困る!

そのため”遮光カーテン”や”日差しを遮る屋根”が欲しい!それがお客さんのご希望です。

打ち合わせ

初めてお庭を拝見したときに色んなお話しを伺いました。まずはご家族構成、生活スタイル、ご希望、動線、環境、日当たり、風、湿度、視界、住宅状況、将来など。

特に大切なのは”今あるウッドデッキをどのように使っているか?”

それによりご提案も変わってきます。例えば、あまりウッドデッキを使ってない場合は、外への視界が狭くなっても、キッチリ日差しを遮ることを優先します。

またはご近所の方々が集まったりして、ウッドデッキを部屋の延長として使っている場合、柱を増やしたくありませんし、広く使えるようにしたい。

今回の場合は近所の子供たちが集まって、自由に出入りする、というイメージですので、”よりオープンに屋根を作る方が良い”ということになりました。

条件が少ないとお客さんと同じ方向に向きにくい、イメージが一致しづらいコトが多いのです。より多くの条件を上げて下さることで、プランやデザインや自然と2~3つに絞られていくのです。

ご提案、プラン

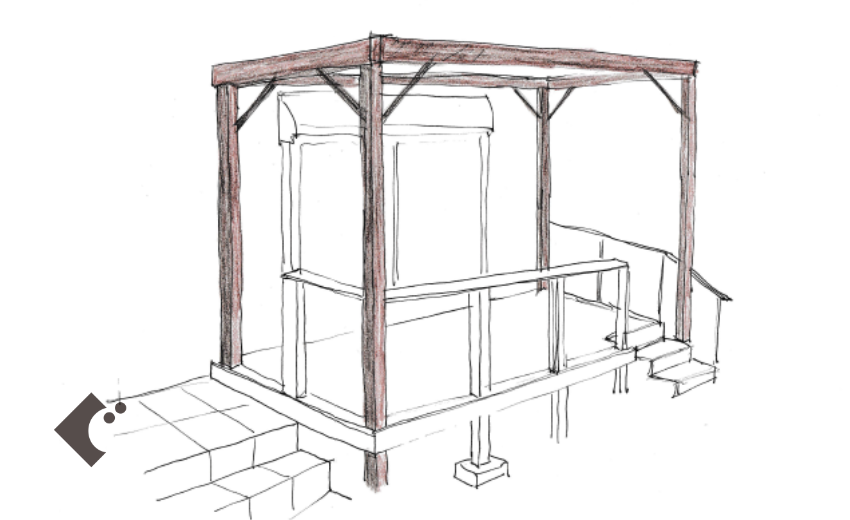

実際にご提案に使用した、パーゴラのイメージ図です

こうやって視覚的に絵などで見ると、完成の姿が分かりやすいです。これに”シェードネット”という遮光ネットがつきます。通気性、透水性がありロープで引っ張って開け閉めをするもの、または直接フックで付けたり取り外したり出来るものもあります。

取り外しが出来るネットの利点

軽く作業に負担が無い、経年劣化を防げる

強風や積雪の心配がない

視覚的にも頭上をスッキリすることが出来る

ロープで開閉するものの利点

脚立に立って危険な作業をしなくてイイ

年中いつでも使える、便利

ネットを広げたり畳んだり素早い

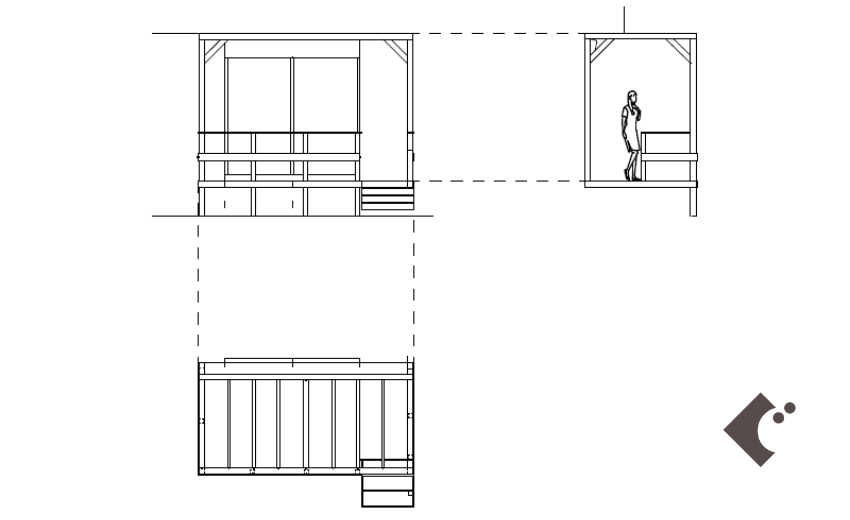

三方向からの大きさ、寸法や形が分かる図面です

図面では大きさや広さが数字で把握できます。お客さんの身長の人物を登場させることで、よりイメージが豊かになるでしょう。

今回のポイントは”植物を誘引するパーゴラではなく、日除けのため”ってこと。デザインをシンプルにすることで、見た目よりも予算や機能性を重要視しました。頭上がゴチャゴチャしないよう、スッキリした景観を邪魔しないカタチになりました。

また既存のウッドデッキの支柱とパーゴラの支柱を一体化させることで、最小限の支柱で視界を遮ることはありません。さらに2年目の新築住宅のため、まだ保証期間でもありますのでパーゴラを住宅から独立させています。

契約、施工

皆さんのOKがいただけたら、ご契約を結びます。メリットもデメリットもお伝えします。お互いが気持ちよく約束するというコトです。さぁ庭づくりのスタートです!

1日目 解体と支柱

始めにウッドデッキの一部を解体、支柱周りの手摺や床板を外します。建物にとって一番大切なのは”柱”です。既存のウッドデッキの支柱を外してパーゴラの柱を立てます。

これはとても貴重な場面ですね。施工して2年目のウッドデッキの裏側を実際に見ることが出来る貴重な機会です。デッキの素材であるハードウッドという材木を良く知っていますが、この環境でどうなっているか、実際に答え合わせのようなものです。

建築から2年目のウッドデッキの裏側です。ハードウッドとして販売されている”アンジェリーナ”、施工で使うことも少なく素材の理解に役立ちます。

薄っすらと白カビ黒カビ、雨水の染み込みがあります。腐食してるワケではありません、シミなど表面が変化している状態です。

しかし他のハードウッドと比べると染み込み始めが早いですね。イペ、ウリンなどのハードウッドは材木の中に油分が十分蓄えています。油と水、つまり材木に水が入り込まないのです。

イペは船に使われていたり、ウリンは橋や海辺デッキに使われていたりします。それでいて50年~100年の耐久性があるのです、腐食し難いってことです。

このアンジェリーナの様子を見ると、おそらく耐久性は20年ぐらいかと想像出来ます。またウッドデッキは地面の土の影響を強く受けます。土の中の水分でデッキの下は湿っている環境になりがちなのです。そうです、住宅の床下と同じような状態と考えて良いと思います。

【イペの鉢植え】

白く塗装されていますが、ハードウッドの王様のイペでプランターを作った例です。水に強い特性があるので、鉢植えとして使っています。

詳しくは⇒ぐりんぐりん施工日誌002『大田区の壁面プランター』新たな挑戦!

【ウリンの室外機カバー】

そしてウッドデッキなどでよく使われているウリン、エアコンの室外機カバーを作った実例です。

詳しくは⇒室外機カバーをDIYで簡単に作る!ナチュラルガーデンの庭づくり!

ウッドデッキの柱はパーゴラの柱と据替えしますので、一時的にデッキの支柱を外してデッキが倒れないようにしておきます。

反対側も一部、解体をします。後でサイズを変えたり加工して元に戻したりするので、丁寧な仕事をすることが重要です。特にウッドデッキが倒れないよう十分に確認しながらの作業です。

一旦外した部材は、後で再設置しようとしても出来ない場合があります。

元々使われていた場所だからと言って、再び付けられるとは限らないのです。それは材木の”歪み”が原因です。材木はそのカタチに馴染んでしまっていたのです。

それを一度外すことで、元の負担の無いカタチに戻るのです、ずっと引っ張られていたモノが、もともとのカタチに戻る。ですので同じ場所だからと言って元に戻らないことがあります。

新たにパーゴラの支柱を立てる部分です。束石(つかいし)を設置してこの上に柱を立てます。パーゴラの重さが支柱にはかかります、沈まないように束石の下には砕石が15センチ入っています。

今回使うハードウッドと言うものは、かなり自重があります、重い材木なのです。皆さんがホームセンターなどでよく目にする白っぽい材木があります。それは”ソフトウッド”または”白木(シラキ)”と言われ、軽く強度も弱いのです。

他の場所も同様の施工です、細かいところまでキッチリ施工します、特に基礎は大切な部分です。

束石は柱より少し大きめが良いです、少しズレたとしても支柱が束石から落ちないためです。今回は支柱が9㎝角の材木です、それに対し15㎝角の束石を使っています。

今回パーゴラに使う材木は”セランガンバツ”、建築関係の方々はこの材木を良く使います。ハードウッドの中では安価な方で、流通量が多いのでサイズも量も豊富なのがポイントです。

耐久性は20年ぐらいと言われ、材木の狂いや曲がり、ねじれが少ないのがイイですね。経年劣化していっても変化しづらい材木です。

”セランガンバツ”がいくら加工性が良いといえ、ノコギリでは作業が大変です。大きな円盤の刃がついた丸鋸を使います。

こういった機械類はとても便利です。しかし同時にケガの危険もあります。ベテランになるほど、セッティングをきっちりします。

ウッドデッキの支柱のサイズは7cmの角材、パーゴラの支柱のサイズは9cmの角材、ウッドデッキの支柱周りの他の材木も加工する必要があります。

支柱は真っ直ぐ立てます、支柱な何本もあります。人がウッドデッキに乗ると真下に荷重がかかります。支柱一本に強度が無くても、他の支柱で重さを支えることが可能です。

しかし地震などで横揺れになった場合、全ての支柱一本づつに耐久性が要求されます。施工方法も大切ですが、支柱が太い方が安定感や耐久性を得ることが出来るのです。

万が一のためですが、住まわれる方々の安全のため、かけがえのないお子さんのためでもあります。

新しく施工した支柱です、すべてがピタっと合っていますね!”職人さんのワザ”と”経験”がなせるワザです。

職人さんはその状況に合った適切な対処が出来るってことです。経験が多ければ、技や対処方法も多いです。それはその職人さんの財産です。それを他の人が学ぶことも出来ます、伝承していくことが大切です。

今の建築業界では新築で作る方が簡単で技術はいりません。規格通りに加工されたものを組み立てるからです。

新築で作ることを出来る職人さんは多いです。意外にリフォームの方が難しい場合が多いのです。過去の施工方法で作られているからです。

こういった感じで支柱が収まりました、素晴らしい出来栄えです!

家側の支柱は新しく追加する柱です。パーゴラの支柱ですが、途中でウッドデッキを支えるように加工しています。

大切なのは支柱と横の材木をビスで固定しても良いのですが、十分な強度と安全性が確保しにくいのです。ほんの少しでも良いので、支柱に切り込みを入れて横の材木を引っかける、その上でビスで固定することで、抜群の強度と安全性を確保できるのです。

ピッタリ!ガッチリ!ガッツリ!我ながら凄い技術ですね!

無事、四本の支柱が立ち上がりました!一日目が終了です、仕事は早いですね。

出来るだけ解放感のあるパーゴラにしたいので、天井を高くしたいのですが、写真でお分かりのように2階のバルコニーがあります。

バルコニーの床に当たらないよう、しかもバルコニーは水勾配がついています。雨水がたまらないように床全体が斜めになっているのです。

色々考慮して支柱の高さを設定していますが、材木のセランガンバツも自然素材ですので、完璧に真っ直ぐでは無いのです。

材木は乾燥させているときに曲がりが生まれます。完全に乾燥してから、そのサイズにカットするのですが、それでも少し曲がりや捻じれが発生します。

職人さんはその曲がりや捻じれを確認してそれを計算にいれて施工を行っています。そうしてイメージ通りのモノを作るのです。

2日目 ほぞ作り、横柱

前日に施工した支柱に9cmの角材でそれぞれをつないでいきます。横の梁を取り付ける作業です。

こうしてパーゴラの枠が出来ました、これが骨組みになります。

ポイントとして!

支柱に横の柱をくっつけるのではなくて、上に乗っける感じに施工します。より落下しづらいよう設置しています。

ご覧の通り、上に乗っける感じです、支柱の上に手前の横柱を乗っけて、さらに奥からの横柱を乗っける。そして全部をビスで固定して一体化させています。こうしておけば、万が一の柱の落下を防げます。

当然強度もありますし、何より安全性が必要です!

そしてさらに強度を付けるために横方向に何本か柱を入れるわけですが、そのための加工を施す必要があります。

これを”ほぞ”、”掻き込む”って言ったりします。精密にガッチリかみ合っていると強度もとれますし、より安全で良いモノが出来るのです。どうやってこの”掻き込み”を作るのでしょうか?

職人さんの道具の一部です。長年使い込んだモノや、何代目か分からない道具たち。これはほんの一部らしいです、ご自宅に何十本とノミがあるらしい。全部自腹でご用意しているそう。

支柱の上に乗せる準備ができた横柱、綺麗に加工されていますが、前後2本同じ位置に”掻き込み”を作らなければなりません。

何でも同じだと思いますが下準備、基礎が大切ですね!

2日目はパーゴラの枠を作りました。中骨の位置に来る横柱をいれると強度が格段にあがります

その横柱を加工しながら他の細かいところ、もともとあった床など復旧しながら修正、施工を続けます。完成に向かっている感じがします。

見た目や綺麗さって実は二次的な事柄なのです。もっと職人さんが大切にしてるのは強度と安全性、そして収まりです。結果としてキッチリした仕事になるので綺麗に仕上がっているのです。

3日目 完成へ

パーゴラづくりも最終日、本日で完成させます。前回、躯体、骨組みをつくりましたので、だいぶパーゴラっぽくなっています。

本日は強度をつけるための横柱を付けていきます。前回ノミで掻き込んだ、”ほぞ”にはめ込んでいきます。

順番に梁をはめ込んでいきます、パーゴラ自体の歪みも修正しながら、きれいな直角を描くように施工していきます。

材木は一本一本歪みなどが違います。どうしてもズレや修正が必要な場面が出てきます。そのたびに調整を行い、しっかり安定するよう施工していきます。

このように一気にパーゴラ感が出てきました!これで屋根の部分は動かなくなりましたね。最後に支柱と屋根部分の補強を行います

この状態でもパーゴラを揺らすと、けっこう横揺れを起こします。”支え”は建築的に言っても大切な支えの部分ですので必ずつけた方が強度がつきます。

支えは短いモノでも斜めに入れると横揺れにかなり強くなります。これであらゆる天候でもパーゴラが倒れることはありません。

子供たちがいる場所では付けておいた方が安全です

パーゴラとしては完成です!しかし今回は”日よけパーゴラ”ですね。最後に”シェードネット”を付けます。

金具を支柱につけてネットを付けてみました。

このネットは太陽光の紫外線を90%カットしてくれます!年々深刻化していく地球温暖化、皮膚への影響を軽減してくれます。

屋根としての効果があるので、リビングに入り込む太陽光も遮ります。部屋の床板へのダメージ軽減、クーラーなど電気代の節約にもなります。

フックでひっかけるだけです。簡単に取り外しが可能です。180センチの私なら背伸びして外せました。冬場はシェードネットの必要ありませんので、外して室内で管理します。また初夏になったら付けます。

雨など水は透しますのでそのままで問題ありませんが、雪が積もるときは外しましょう!積もって負担がかかります。

まとめ

パーゴラで一番大切なのは”安全性”、頭の上に重い材木があるので注意が必要です。その下をくぐって生活する方々がいるってことです。

またつる性の植物を誘引するとメンテナンスが大変になります。塗装をしていた場合、塗り直しが困難です。どのようにパーゴラを使っていくのか、またメンテナンスにどのくらい時間を使えるのか、考えてみるものを良いですね。

そのパーゴラは何年ぐらい付き合っていきますか?どんな目的で作りますか?いろんな条件を考えて材料を選び、つくりましょう!

予算を抑えるなら、今後メンテナンスが必要です。ある程度予算があるなら、管理が少ない材料を選びましょう!

色んな日除けパーゴラ

私たちは他にもたくさんの”日除けパーゴラ”を作ってきました。お庭はもちろんですが、近年多いのは屋上ガーデンに日除けパーゴラを設置することが増えました。

世田谷区の個人邸、屋上ガーデンに日除けパーゴラです。天井にはヒモで引っ張って開閉可能な日除けシェードをつけました。

さらに西日を避けるため、西側に”屋外ロールシェードネット”を設置して、一日中、快適に過ごせるようになりました。

秋冬など日当たりが欲しい時には、ご覧のようにスッキリ収納することが出来ます。風が強い日、積雪なども同様に収納しておくことで長く安全に使ってもらえますよ!

私たちが使っている屋外ロールシェードネットは、ピッタリサイズにすることが出来るセミオーダーです。それぞれのパーゴラのサイズに合わせて設置することが出来、見栄えも申し分ありません。

ウッドデッキと一緒に施工することで安定感、耐久性が増して、さらに気温が上昇しやすい屋上ガーデンを、快適空間へ変えることが可能です。

もちろんウッドデッキ無しでも設置は問題ありません!その場合は材木の種類に注意が必要です。風の影響をどうクリアするかが大切です。その辺りも私たちは経験が豊富なので問題ありません。

日除けシェードネットはヒモで引っ張って開閉するタイプもあれば、金具のフックで設置するものもあります。予算や使い勝手に合わせてご提案します。

植物好きの皆さんには、つる性の植物を誘引して楽しみながら、さらに日除けシェードを付けることも出来ます。季節でベリーを収穫したり、花を楽しんだり、色んな楽しみと共に真夏を乗り越えていただけます!

私たち”ぐりんぐりん”は、そのご家庭にあったパーゴラのデザイン、予算、施工を行っています。それはそこを使う方々、生活、将来性を見越しての提案となります。

一緒に世界にひとつだけのパーゴラを作ってみませんか?